【开篇的话】

上海的 “新”,藏在百年肌理里。

这里从来是看世界的窗,新奇玩法、先锋业态,先于时代落地生根。

从老厂房里的新奇餐饮,到商业体中的沉浸影院;从老字号的潮玩变身,到Z世代的趣缘社群。

新鲜事,始终在这座城不断生长。

我们追踪这份 “新” 而来,为你找到那些会让你不禁直呼“起猛了”的新空间。

而挖开那些新潮玩法的表层,底下是消费市场的澎湃张力,是商业创新的清晰注脚。

你或许吃过无数顿饭,但很少有一顿饭,会从焚香净手开始。再换上一袭汉服,拿到身份牌和折扇,在宫女的引导下前往就餐。

坐进大厅的第一秒,你可能会忘了自己是来吃饭的。眼前不是餐桌,而是一个能升降的舞台;耳边响起的,不是点菜声,而是伎乐师的琴音。演员穿着华服,在席间起舞,《鸿门宴》的刀光剑影就在眼前上演,下一刻又切换到《洛神》的浪漫与《水调歌头》的吟唱。与此同时,一道道菜肴随着剧情登场:辽参入馔的麻婆豆腐,酸甜酥脆的干煎虾仁。

这一刻,你不再只是食客,而像是被卷入历史长河的“宴宾”,一边举箸,一边“穿越”。

蜀宴赋的“历朝服装秀”节目。

蜀宴赋的“历朝服装秀”节目。

餐饮与演艺的“沉浸式融合”

近几年,“餐饮+演艺”的沉浸式体验在全国多地兴起,北京、上海等地都有打着“穿越宴会体验”旗号的项目,让你边吃边看、体验古代礼仪。

乍一看,和蜀宴赋的模式颇为相似:演员穿上华服表演,观众在台下就餐。但这些项目往往演是演、饭是饭,两者之间缺乏足够的关联性,体验一两次之后便失去新鲜感。

然而,蜀宴赋的特别之处,不在于它提出了全新的模式,而在于细节层面的完善。从成都首店到上海分店,它在叙事逻辑、沉浸体验、舞美细节和更新机制上,几乎每一步都做到尽可能精细。“演出人员和餐饮占据了成本的很大一部分,”创始人杨孜介绍,“比如排练一个新节目的成本至少是60万元。”高投入给节目和餐饮的细节打磨与不断迭代提供了可能性,也收获了相应的效果。

首先是叙事的完整性。舞台上演到楚汉争霸,餐桌上就端来以辽参入馔的“惊鸿麻婆御参”,暗合波谲云诡的历史氛围;舞台切换到唐代盛世,餐桌上紧随其后的是“金缕玉虾”,与舞者华服的金光呼应。观众吃下去的不只是菜肴,更是嵌入故事的一部分。

其次是沉浸感的设计。蜀宴赋并不是让观众坐在舞台对面被动欣赏,而是力求把人带到完整的叙事中。舞台按照剧场标准打造,配备可升降舞台、纱幕互动和全息光影,演员能在立体空间中穿行,场面更接近专业剧院的效果。支撑这种沉浸感的,是背后高度专业化的体系:演艺团队并非外包,而是全国范围内选拔、签订长期合同的自有演员;厨师团队规模庞大,部分菜品由星级大厨亲自研发。

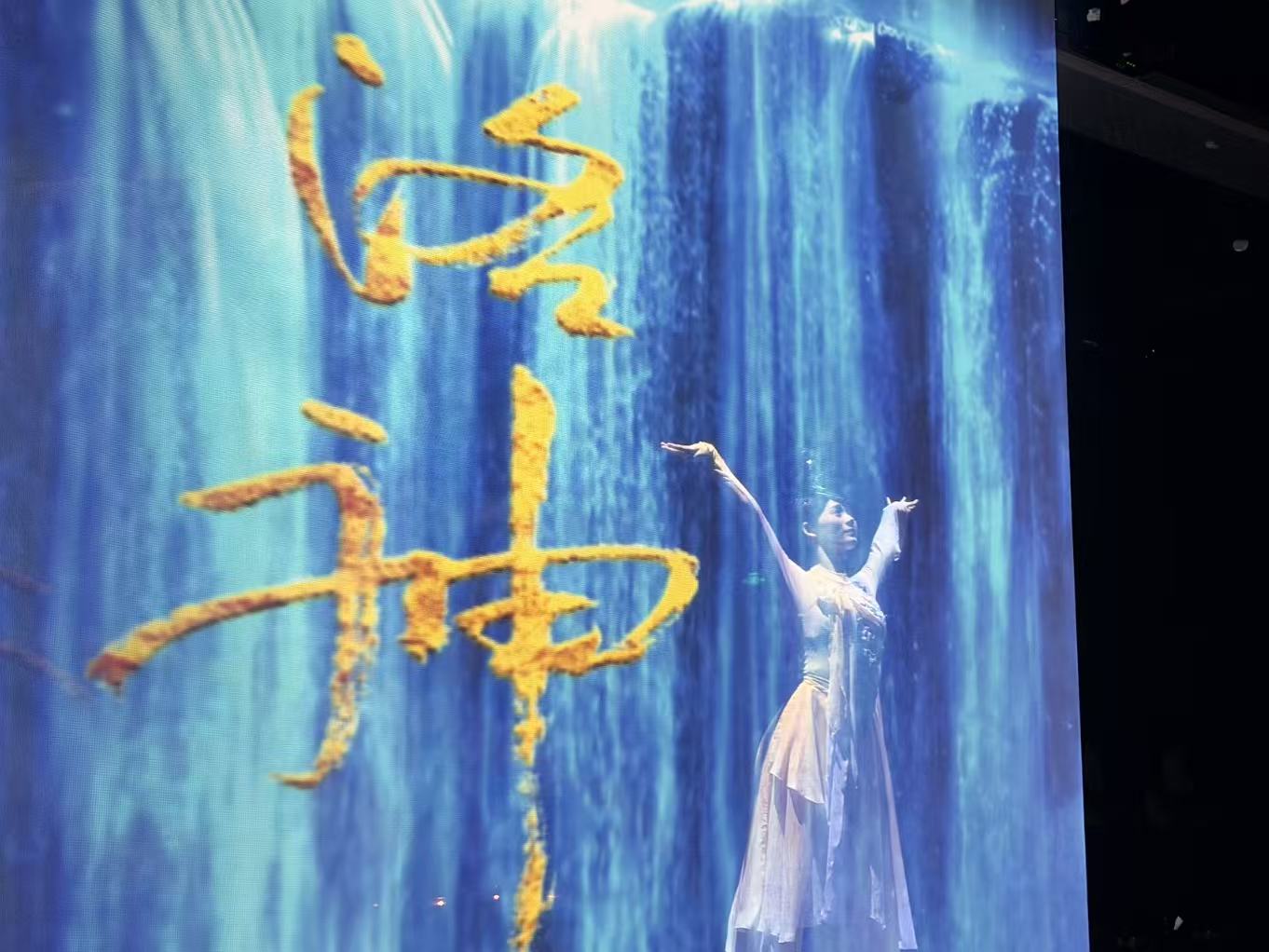

再者是细节的精致化。不少观众发现,这并不是“川菜+舞蹈”的简单拼盘。以《洛神赋》为例,舞者的托举动作与幕布投影的水波相互呼应,视觉效果远超常规舞台。对于观众而言,这些细节营造出一种“剧场级”的美学体验。

《洛神赋》节目的视觉效果。

《洛神赋》节目的视觉效果。

总之,蜀宴赋击中了“仪式感”“社交感”“文化感”三个核心诉求。因此,与其说蜀宴赋是开创者,不如说它是把这条赛道做到了最极致的玩家。它在成都验证了模式的可行性,又在上海通过本地化与科技化迭代,让“吃饭顺便穿越千年”的体验成为新话题。

从成都来到上海:试验田与展示窗

成都作为西南文旅重镇,本地市场包容度高,游客基数大,是理想的试验田。开业两年间,蜀宴赋累计接待游客数十万人次,其中本地客约40%,外地游客约35%,境外游客约25%。这意味着它不仅能满足城市居民的消费需求,还能吸引大量跨城甚至跨国客群。

更值得注意的是,相当比例的观众会选择“二刷”“三刷”。杨孜介绍,成都店的数据显示,复购率相当可观,有的甚至每逢新季度主题更新必然再来,把它当作季节性娱乐消费的固定选择。

成都的成绩,为蜀宴赋提供了模式验证。但要想进一步突破,就必须走向更高层级的城市。

于是,第二家店选在了上海。为什么是上海?

杨孜说,上海是国家明确定位的“国际消费中心城市”。这里不仅有庞大的中产阶层和年轻群体,还汇聚了大量海外游客。蜀宴赋如果要在全国甚至国际市场打开知名度,上海是最合适的展示窗。其次上海的文化氛围与蜀宴赋的产品调性高度契合。从历史渊源上看,上海所在的江南地区与楚汉文化密切相关,因此上海店特别为舞美团队定制了“春申君”服饰,与城市文化呼应。其三,上海的消费环境更为挑剔和国际化,能逼迫项目在硬件与服务上不断升级,这对品牌而言既是挑战,也是最好的磨炼。

于是,在上海的首秀上,蜀宴赋做了多方面迭代。舞台方面,成都店已经拥有一定规模的表演区,而上海店则进一步提升。节目方面,除了保留《鸿门宴》《洛神赋》等广受好评的经典剧目外,还因地制宜加入了与上海相关的定制元素,避免“水土不服”。餐饮方面,厨师团队在保持川菜二十四味特色的基础上,适当调低辣度,照顾到本地口味。

对杨孜而言,成都是实验场,上海是展示窗。成都验证了模式的可行性,给了他十足的底气,而上海则代表了全国最高水平的市场竞争。“只有在上海立住脚,蜀宴赋才能真正走向更广阔的舞台。”

业态与“文旅商体展”逻辑吻合

蜀宴赋的模式和成功经验折射出的,是一种正在兴起的新业态。

第一层,是餐饮与演艺的结合。 观众买的是一份套餐,却得到了一台演出。菜肴与节目呼应,舞台与餐桌同步展开,这让消费行为不再是单一的“吃”或“看”,而是一次完整的体验。

第二层,是文旅的融合。 在成都,蜀宴赋已经成为许多国内外游客行程中的必选项;在上海,它同样迅速吸引了许多客流量。与博物馆、剧院相比,它的优势在于:时间更集中、形式更轻松、内容更容易传播。一次就餐,能让游客在短短两三个小时里“浏览”汉唐宋的文化脉络,这是一种高效的文化旅游产品。

第三层,是商业的延展。 蜀宴赋的消费场景,并不止于餐饮本身。从换装妆造到文创衍生,再到包间定制和主题酒宴,它形成了多维度的消费链条。对消费者而言,这是一次“全套服务”;对商家而言,则是提升客单价、延长停留时间的方式。

第四层,是会展功能的叠加。 成都店已经接待过哈佛商学院师生包场,新西兰市长代表团也曾在此举办活动。上海店同样具备这种条件:既能承办企业年会,也能成为节庆交流的场所。对于主办方而言,蜀宴赋提供了一个“一站式”的空间:吃、看、聚会三合一,比单纯的餐厅或剧院更高效。

第五层,是体育与演艺的交汇。 舞蹈、傩舞、武舞,本身就是身体艺术,兼具竞技与观赏价值。虽然蜀宴赋目前还停留在表演层面,但它与体育演艺之间的边界并不清晰,未来完全可能衍生出更多跨界玩法,比如结合国风运动、互动体验,甚至是沉浸式的表演赛事。

当这些层次叠加,就形成了“文旅商体展”结合的新业态逻辑:从最基本的餐饮演艺出发,逐步扩展到文旅、商业、会展,再与体育跨界融合,最终形成一个复合型的消费与产业场景。

这种逻辑上的进阶,也在呼应城市战略。成都要建设“世界文化旅游名城”,上海要打造“国际消费中心城市”,两地都需要新的业态来支撑目标。蜀宴赋恰好提供了一个样本。

对消费者来说,这是一种更丰富的消费选择;对城市来说,这是夜间经济和文旅融合的新抓手;对行业来说,这是一种“未来式”的探索。当吃一顿饭可以顺便“穿越上下五千年”,就说明文旅消费已经进入了新的阶段。

富华优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。